他做设计师,参与到北京奥运会的项目设计;

他与人合作的纪录片电影海报,斩获金马电影节、多伦多国际电影节大奖。

他是石刃艺术家,是世界级非物质文化遗产传承人;

他热爱骑行、滑雪、登山、潜水等多项户外运动;

他背包旅行20多个国家,还曾自驾中国、美国多地。

他功成名就,却回归乡村;

山里,是他寻找灵感、答案的绝佳场域。

2024年,因珠峰召唤,强忍3种疾病,成功登顶世界之巅;

他用纯真的视角和艺术的想象,将珠峰变成心目中的“探险乐园”。

于他,户外是艺术创作的能量场;登顶珠峰,带给他,无尽的灵感;

户外与艺术融合,不仅是能量场的转化,更是良性循环下的人生修行;

而用灵魂去创造艺术,在成长和修炼中找到内心平衡,则是他的终极追求。

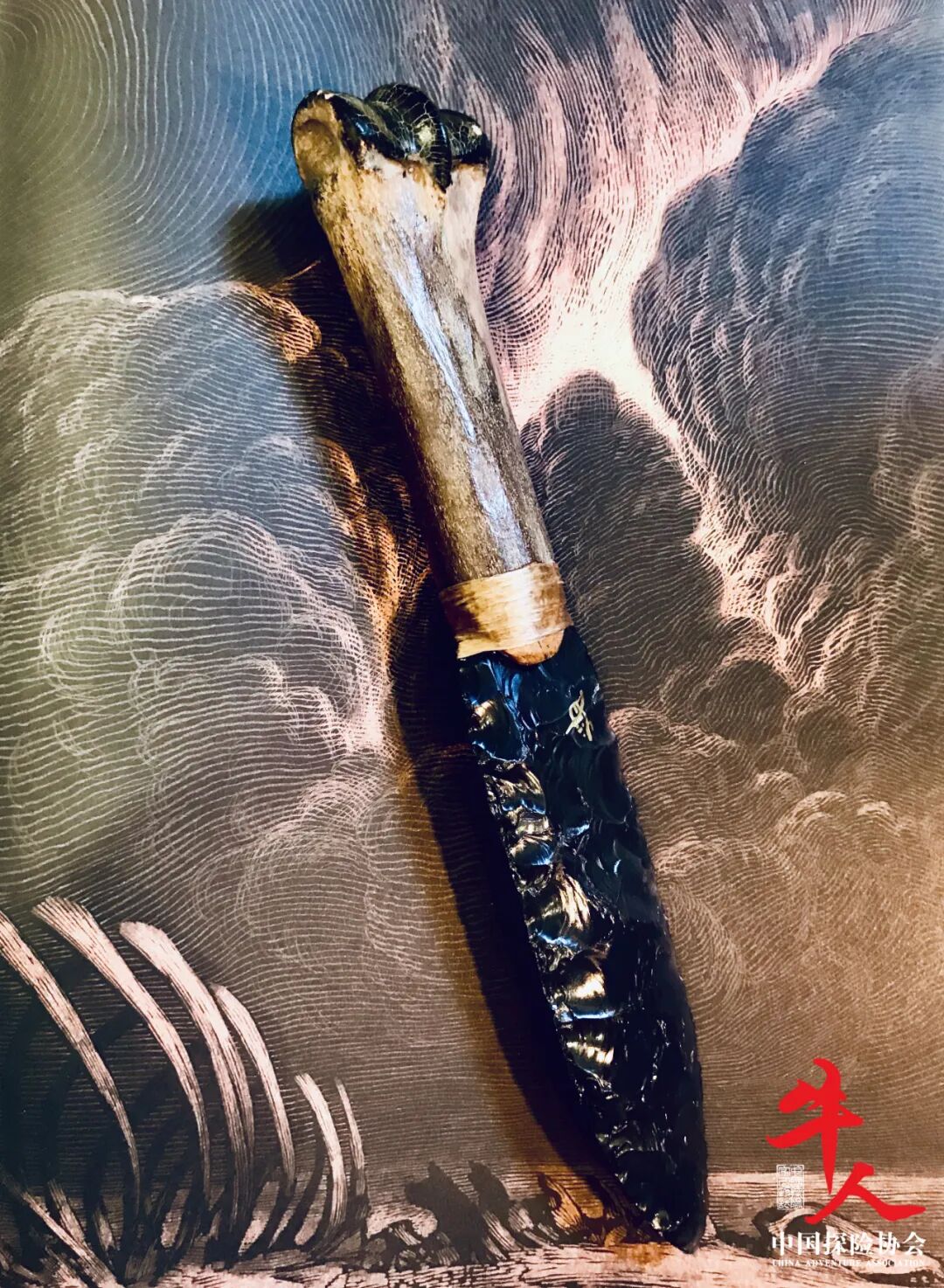

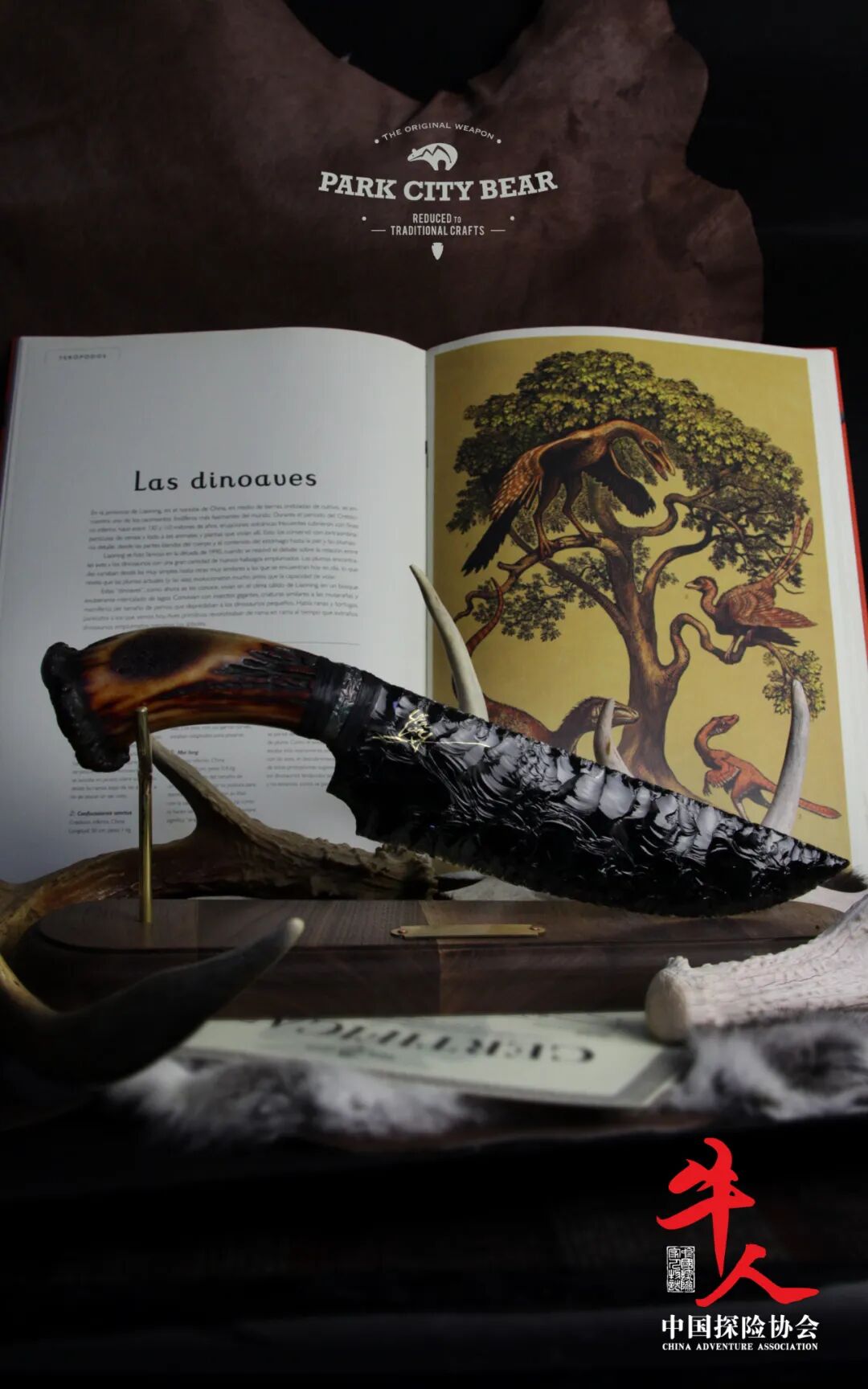

石刃,外形质朴而原始,粗糙的石质表面,带着岁月的痕迹。锋利的刃口,虽不似现代刀具那般精致,却蕴含一种野性力量,仿佛能轻易划破时空的界限,让人窥见远古时代的狩猎与生存。石刃,不仅是一件工具,更是人类文明发展的见证,见证了人类从蒙昧走向智慧、从野蛮走向文明的艰辛历程。

李银龙的石刃作品《玛雅》 图源:李银龙

李银龙与石刃的缘分,始于一次北美旅行。在美国帕克镇,看到一位老人在专注地制作什么,好奇心驱使他凑近观看。老人热情地将他带入自己的空间,展示那些充满原始与狂野气息的作品。那一刻,李银龙的目光被紧紧吸引。李银龙回顾说,“拿起石刃的瞬间,仿佛灵魂出窍,穿越时空,回到茹毛饮血的远古时代。”他深知,自己与石刃之间,建立起了一种奇妙的联系,一种足以改变他人生轨迹的联系。李银龙每每回忆起那个瞬间,难掩激动:“握住石刃时,我感觉自己的血液都沸腾了,仿佛身体里有某种沉睡的东西被唤醒。我能感受到它的力量、它的历史、它承载着的人类文明记忆,那种感觉太奇妙了。”他分明感受到,自己血液中流淌着对石刃的热爱。那是一种原始的呼唤,一种与生俱来的本能。石刃,成为他生命中不可或缺的一部分,引领他走向一个全新的世界,一个充满未知与惊喜的艺术世界。

李银龙接受《牛人》栏目专访

事实上,李银龙并非传统意义上的手艺人。他早年毕业于美术设计专业,曾参与北京奥运会志愿服务驿站设计、COSTA咖啡品牌全案设计等项目。只因回国后对石刃的热爱愈发强烈,他毅然停下手中的设计工作,全身心地投入石刃艺术的研究中。李银龙说:“就是太着迷了,每天都在研究这个事情,其他什么都不感兴趣。”而后,他仔细观察每一件石刃的细节,研究其制作工艺和文化背景。还自学考古学的专业知识,阅读了大量的学术著作和研究报告。李银龙还前往世界各地与石刃文化相关的地方去游学。他参观了各地的博物馆和考古遗址,在与当地的石刃艺术家和学者交流的过程中,收获了许多宝贵经验和知识。“要了解制作技术、文化背景,还要思考艺术表现形式。”李银龙说。

李银龙在国外参观博物馆 图源:李银龙

在深入钻研石刃艺术的过程中,李银龙逐渐掌握了石刃制作的技术和技巧。他学会挑选合适的石头,熟练运用工具进行打制、磨制,还能赋予石刃独特的形状与功能。不仅如此,他深入研究石刃的艺术表现形式,融入自己的创意,让每一件石刃都成为独一无二的艺术品。李银龙说:“我能切实感受到自己每一天都在发生变化、不断成长,也见证着手中石块的蜕变。”多年的学习与实践,为李银龙的创作奠定了坚实基础。如今,他创作的石刃作品风格独特,巧妙融合原始与现代元素,充满生命力和艺术感。每一件作品都倾注他的心血与情感,蕴含着他对自然、生命的理解和感悟。

李银龙在构思、设计作品 图源:李银龙

在众多作品中,《长毛象》是李银龙的得意之作。谈及这件作品,他介绍道:“创作时,我一直在探寻与原始时代的契合点,最后决定将猛犸象的臼齿和石刃相结合。为此,我精心挑选形状、纹理适配的臼齿,经过反复打磨、雕刻,才让它们与石刃完美融合。”完成后的《长毛象》,造型逼真,石刃工艺独特,两者相辅相成,营造出神秘而震撼的氛围。李银龙对这件作品喜爱有加,甚至带着它登上珠峰,“到C4营地时,我拿着它对珠峰说,我特意带你来看看这世间绝美的景致。”

李银龙的石刃作品《长毛象》 图源:李银龙

李银龙的作品不仅在国内受到关注,还在国际上获得认可,他带着作品参加美国亚特兰大冷兵器展,成为首位在该展会展示石刃作品的华人设计师。他的创作,开拓了艺术品收藏领域,填补了国内在石刃艺术收藏领域的空白,让石刃艺术以崭新的姿态进入大众视野,为国内艺术品收藏市场增添了独特的艺术品类。

美国亚特兰大冷兵器展 图源:李银龙

总结这么多年制作石刃的经验,李银龙说:“把自己的精气神注入作品,它就会带给你灵魂,展现出独特气息。”

李银龙的童年,在北京顺义大孙各庄镇后岭上村的农村度过。作为第一代留守儿童,父母常年不在身边,陪伴他的只有爷爷奶奶。狭小的生活空间里,一张炕、一个柜子、一个装满白糖的塑料罐,构成了他生活的全部。每当情绪低落时,一碗白糖水便能带来些许慰藉。

随着年龄增长,他心中的困惑越来越多。李银龙说:“很多问题爷爷奶奶也给不了我答案。”于是,他将目光投向村外的大山——北京周边的野长城,成了他的“秘密基地”。他常常独自爬上野长城,望着远方的山峦,心中的烦恼似乎也变得渺小起来。有时,他也会走进长城脚下的村落,敲开陌生人家的门,请求借住。

李银龙回忆:“我每天都会去爬山,感受大自然。午后,会坐在山坡上写笔记,将心中的困惑与感悟一一记录下来。”在冥想的时光里,他仿佛与大自然融为一体,曾经困扰他的问题,也渐渐有了答案。

此后,每当生活、工作中遇到难题,李银龙都会进山寻找答案。他攀爬的山峰也从北京周边,逐渐向高海拔迈进。“从5000米,到7000米、8000米,很顺理成章就去到珠峰的海拔高度,十几年间一直保持向上的状态。”

攀登珠峰,是众多登山爱好者的终极梦想,李银龙也不例外。作为艺术从业者,李银龙认为,不同的山,有不同的能量场。而珠峰的能量场对他来说,具有一种无法抗拒的感召力。“它能引导我去那座山峰,帮我找到创作灵感。”李银龙说。为攀登珠峰,李银龙精心制定训练计划,不断挑战自己的体能极限。还参加专业机构的100天平原训练和50天攀登训练,从理论、技巧到体能、心理,全方位提升登山能力。但是,准备的过程却非一帆风顺——攀登珠峰费用高昂,给他带来了很大的经济压力。但他依靠多年设计工作的积蓄和石刃创作收入,一点点攒下攀登基金。李银龙说:“我把所有作品的收入都存进一个‘梦想库’,这笔钱就是我的珠峰攀登基金。我靠自己攒钱,努力实现攀登珠峰的目标。”

登珠峰前,李银龙做体能训练 图源:李银龙

历经一年筹备,李银龙满怀期待地抵达尼泊尔首都加德满都,在向导带领下,踏上前往海拔5364米大本营的路。但攀登珠峰的过程,却远比李银龙想象的要艰难得多。刚到大本营,李银龙就因带状疱疹导致身体不适。他形容道:“那种疼痛,如同电击一般,皮下像是有东西在蹦跳着刺痛,夜晚根本无法入睡,哪怕轻轻触碰一下,整个人都会不受控制地惊跳起来。身体持续遭受消耗和疼痛的双重折磨,即便强忍,还是发低烧且毫无食欲。这样的状态,让人精神濒临崩溃,体能更加严重下滑。”然而,这仅仅是开始。在攀登的过程中,李银龙又患上肛裂,这让他每走一步都疼痛难忍。随后,又感染新冠病毒。这无疑是雪上加霜,身体更加虚弱。但他始终没有放弃,相反,通过自己的思考,用意志力的方式去转移。“对我而言,会把珠峰想象成探险乐园——这是一种缓解病痛的方式。”李银龙说。

李银龙与队友在攀登珠峰的途中 图源:李银龙

在与病痛顽强抗争的同时,李银龙也并没有错过攀登路上那些震撼人心的风景。在大本营的夜间,常能听到雪崩的声音。但当他白天亲眼看到真正的雪崩时,却被那壮观的景象所深深震撼。李银龙形容道:“雪崩时,雪块如汹涌的潮水般奔腾而下,扬起的雪雾在阳光照耀下,如同白日焰火般灿烂夺目。它是立体的,又是一种情绪,仿佛在诉说很多事情。”在山上的C4营地,李银龙还看到另一个奇特景象。他说:“有一个山体,朝着天空的地方,有很多阳光打下来,形成许多小冰晶的颗粒。它们像雪,又不是雪。在这些冰晶中间,有一团白光,一直在收缩,仿佛是一个神秘的时空隧道。”李银龙被这个景象所吸引,他停下脚步,久久凝视。经过漫长的艰难攀登,李银龙终于登顶。站在珠峰顶上,李银龙看到了令人震撼的景色。他说:“周围的山峰都在云层之下,显得那么渺小。我仿佛置身一个白色世界,眼前的一切都是那么纯净和美丽。”他深深地吸了一口气,心中充满对大自然的热爱与敬畏。登顶珠峰后,带给李银龙的,是一次难得的人生修行,也是家乡的一份关注。李银龙说:“攀登完珠峰后,我不断思考、吸收新的感悟,也常反思自我、修正不足,内心变得更加坚定、沉稳,心境也有了很大的变化。如今,我能以平和的心态看待周围的人和事,包容许多过往难以接受的东西,也更愿意分享自己内心的感受。”这种心境的变化,在他登顶下撤途中的一件小事上体现得淋漓尽致。在登顶后下撤的途中,李银龙因口渴,盯着一个被丢弃的可乐瓶发呆。李银龙说:“在物质丰富、一切都触手可及的日常生活里,我从未对一个废弃的可乐瓶产生过渴望。”夏尔巴向导读懂了他,接了好多雪水,用身体焐热后,递给他。当李银龙接过那瓶温热的雪水时,心中充满了感激。“喝完那瓶水后,我久久难忘。”李银龙说。

李银龙和递给他那瓶一生难忘雪水的夏尔巴向导合照 图源:李银龙成功登顶珠峰后,李银龙的人生翻开了新的篇章。他带着收获和感悟,回到阔别已久的家乡——北京顺义大孙各庄镇后岭上村。家乡的一切,都让他倍感亲切。熟悉的乡音、质朴的村民、宁静的田野,都成为他创作灵感的源泉。李银龙将工作室安在家乡,想在此将户外经历与石刃艺术更好地融合,创作出更有生命力的作品。李银龙说:“家乡就像我的根,无论我走到哪里,都无法割舍对它的眷恋。在这里,我能够找到内心的宁静——这种宁静,是创作的基石。” 他常常漫步在乡间小道,观察家乡的一草一木,感受大自然的变化。他会捡起路边的石头,仔细端详,想象它们在石刃作品中的样子;他会倾听鸟儿的歌声,感受微风的轻抚,将这些美好的瞬间融入作品中。在他的工作室里,摆放着从户外带回来的各种物品,有采集的石头、捡到的鹿角、风干的植物等。这些物品,既是创作素材,也是他与大自然连接的纽带。他将这些自然元素与石刃结合,创作出一系列独特的作品,每件都饱含他对家乡和自然的热爱、敬畏。李银龙还将自己的攀登经历和感悟,也融入石刃艺术的创作中。他的作品,有珠峰的雄伟壮丽、登山过程中的艰辛与坚持、大自然的神奇与美丽,还有对生命的热爱和对梦想的追求。这些作品,不仅是艺术品,更是他人生的记录和感悟的表达。他认为:“无论从事何种职业,一生坚持三件事,对个人成长大有益处。第一,保证健康的饮水和饮食摄入;第二,多与优秀的人接触,他们能带来诸多积极影响;第三,山蕴含巨大能量,接触的山海拔越高,从中获得的能量反馈就越独特。”谈及下一步的计划,李银龙说:“我从乡村走出,靠人生向上的信念追寻心中自由。以后我还打算前往全球四大石刃发源地,挑战‘7+2’目标。”如今的李银龙,在户外与艺术之间找到了完美平衡。他通过攀登,挑战自我,突破极限,从大自然中汲取力量和灵感;他通过石刃艺术,表达自我,传递情感,将自己的感悟和思考分享给更多人。他的生活,充满激情和意义。他用自己的方式,诠释对生活的热爱和对梦想的执着。“在创作方面,我觉得爬山带给我的灵感是无穷的,仿佛将我的能量槽填满了。如果把人比作一块电池,有些人获取灵感需要通过读书、旅行、看展等方式。于我而言,爬山就可以。登山过程中更重要的,不是登顶那一刻,而是下山途中。那时,我总会不断思索自己的人生轨迹究竟是怎样的。”李银龙如是说。欢迎自荐或推荐《牛人》嘉宾,请将推荐嘉宾资料发邮件至anyi@caa1993.org.cn